自律神経失調症や虚弱タイプの方でも受けやすく、安全性と効果の両立を実現した新しい形の施術。それが「スーパーライザーEX × 鍼灸 × 整体」によるアプローチです。本記事では、その特徴や従来の鍼灸との違いを詳しく解説します。

執筆者 荒木淳一

柔道整復師・鍼灸師

古武術の「型」稽古歴26年

型に隠されている力を否定した動作を求めて術を探求する。

力を抜く構えづくりをコンセプトに整体施術を行う。

Contents

一般的鍼灸施術について

鍼灸施術は、国家資格を持つ鍼灸師が行う治療法で、細いステンレス製の針や、ヨモギの葉からつくられた「もぐさ」を燃やす灸を用いて行われます。経穴(いわゆるツボ)に機械的な刺激や熱刺激を与え、気(生命エネルギー)の流れを整えることで自然治癒力を高めることを目的としています。

わかりやすく言えば、「ツボに針や灸で刺激を与えることで、気のめぐりが良くなり、身体が本来の元気を取り戻す」ということです。雑誌やインターネットでも「この症状にはこのツボが効く」といった健康法が紹介されますが、鍼灸師の施術は単にツボを刺激することが目的ではなく、気の流れ全体を整えることを重視しています。

「気」とは目に見えませんが、生命活動を支える根源的なエネルギーとされます。東洋医学においては、身体を動かす力、体温を保つ働き、免疫機能を維持する力など、あらゆる生命活動の原動力と考えられてきました。さらに、心の状態や人の雰囲気、さらには宇宙に満ちる根源的な力まで含む、とても広い意味を持つ概念です。

この「気」を理解し、感じ取ることが鍼灸師にとって最も大切な素養とされます。そして気は体内に張り巡らされた14本の経絡(気の通り道)を滞りなく流れることで健康を保つと考えられています。逆に、この流れが滞る「気滞(きたい)」の状態になると、身体や心に不調が現れます。

鍼灸施術では、この気滞の有無を見極めるために「望・問・聞・切(ぼう・もん・ぶん・せつ)」という伝統的な診察法を用います。これは西洋医学でいう問診や診察にあたります。その上で「証(しょう)」と呼ばれる診断を立て、必要な経穴(ツボ)を選び、針や灸で適切な刺激を与えていきます。

こうして気の流れを回復させることで、生命活動を支えるエネルギーが再び全身をめぐり、自然治癒力が働きやすくなります。これが、一般的な鍼灸施術の基本的な流れです。

一般的鍼灸施術の課題点

「気」の理解

鍼灸施術において最も重要なのは「気」を理解することです。

西洋医学では、病気は検査や診断によって特定され、患者自身も症状として認識します。これに対して東洋医学では「気が病む」という考え方を出発点とします。つまり、まず「気とは何か」を理解できなければ、鍼灸施術は本質的に成り立たないのです。

しかし「気」は非常に広い意味を持つ抽象的な概念であり、定義が明確ではありません。そのため、鍼灸師には五感を通じて「気」を体感し、具体的に捉える力が求められます。ところが、実際にこの「気」を明確に理解し、体感できている鍼灸師は多くないのではないかという課題があります。

「望・問・聞・切」の捉え方

東洋医学の診察法である「望・問・聞・切(ぼう・もん・ぶん・せつ)」は、西洋医学でいう問診や検査にあたります。鍼灸師は自身の感覚を通してこれらを行い、最終的に「証(しょう)」を立てます。

- 望(ぼう)=視診にあたる

望=視診にあたります。ここで望と視の違いについて説明します。

望とは「のぞむ」ことであり、遠くを見渡すような見方を指します。

視とは警視庁の「視」にあるように、注意して見る、気を付けてよく観察することを意味します。

医学的にも現代社会においても、わからないことがあれば注視するのが常識です。特に画像診断や分析技術の発展によって、より詳細に、より細分化した見方が可能となり、医学は発展してきました。

それに対して東洋医学では「望」という見方を用います。

視の対極にあるような望は、ぼんやりと見る、つまり「あえて見ない」見方だと解釈されます。儒教の経典には「心ここにあらざれば、視れども見えず」とあり、これはたとえ目で見ていても心が伴わなければ見えていない、という意味です。

ここでいう「心」とは気持ちや考え方ではなく、その現象の背景や本質を見抜く力を指します。つまり、そのような見方ができなければならないのです。

- 問(もん)=問診にあたる

問=東洋医学でも西洋医学と同じく問診を意味しますが、患者の訴えから情報を得る際に重視する点が異なります。

西洋医学の問診は、症状や原因を推測し、診断や治療方針を立てる基盤となります。その後の検査や画像診断へつながる最初のステップであり、論理的思考によって情報を整理し、問題を可視化・分解することで複雑な事象を理解しやすくし、診断の手がかりを得ます。

一方、東洋医学の問診は「問う」よりも「対話」を重視します。対話を通じて病気の原因を探るのではなく、その人全体の状態を把握するための情報源とするのです。例えば熱の有無を確認する際、西洋医学では体温計で数値化しますが、東洋医学では対話を通じてその人特有の「熱の感じ方の閾値」を探ります。

特に鍼灸施術で扱う「痛み」は、定量的に測ることが難しく、人によって閾値が大きく異なります。そのため、対話を通じて症状や背景を丁寧に聞き取り、その人の全体像を捉えることが重要です。

このような問診の在り方には、術者としての経験が不可欠となります。

- 聞(ぶん)=聴診にあたる

聞=西洋医学における聴診に相当し、その延長として生体検査や検体検査が位置づけられます。

東洋医学ではこれを「聞診」と呼び、匂いを含む五感を最大限に活用して患者の情報を収集します。

もちろん、現代医療がもつ高度な検査・分析能力を「聞診」だけで補うことは不可能です。

しかし、聞診の目的は、患者が発するすべての表現を素直に受け取り、その真意を感じ取ることにあります。その結果として「患者の隠れた心理や背景を見抜く」ことが重視されます。

このように、聞診は聴診とは異なる角度から患者を理解し、全体像を把握するための重要な方法といえます。

- 切(せつ)=触診にあたる

切=西洋医学における触診に相当します。

触診の「触」とは、「角を一点に突き立てる」という意味を持ち、鋭敏なものに当たる、あるいは軽く触れるときに用いられます。このような触診は、皮膚感覚を通じて体の状態を把握する方法の一つです。

一方、東洋医学では「触」ではなく「切」という言葉を用います。これは、触による皮膚感覚が「何かを探す」「詮索する」といった行為につながり、指先の判別性感覚が強く働くため、結果的に皮膚が交感神経の緊張で硬くなってしまうからです。

「切」とは「接」から派生した言葉で、「深く食い込む」という意味を持ちます。深く食い込むように接すると、判別性感覚が次第に鈍くなり、局所的な状態を正確に把握することは難しくなります。しかし同時に、皮膚感覚としては深く密着し、じっと触れていることで感覚が慣れていきます。この接し方により、患者の警戒心による皮膚感覚も和らぎ、触れている部分に全身的な信頼を寄せることができます。その結果、緊張が緩み、副交感神経が優位な状態がもたらされます。

ただし、「切」を意識して触れようとしても、力が入ればその緊張が相手に伝わり、切診の理想的な状態をつくることは容易ではありません。

「証」の見立て

「望・問・聞・切」を適切に行った結果として、「証」が決定されます。

「証」は、西洋医学における診断に相当するものであり、極めて重要な位置づけを持ちます。ただし、それは単なる病名の確定や分類にとどまりません。生命そのものに対して、どのように働きかけていくのかという施術方針を定める行為でもあるため、決定には膨大な情報を総合的に処理する必要があります。

証の特徴は、西洋医学の診断のように医療者が一方的に決定するのではなく、施術者と受診者との相互作用の中で形成される点にあります。そのため、よく似た症状であっても、受診者が異なれば異なる証となることがあります。また、証を導く際には、目に見える現象だけでなく、形のない要素が身体や心の状態にどのように影響を与えているかも考慮しなければなりません。

つまり、術者はそれぞれの受診者と深く関わり、症状を共感し、受け入れたうえで「証」を立てる必要があります。しかし、人間の全体像を完全に理解することは非常に困難であり、その複雑さこそが証の見立ての難しさであるといえます。

「気」をコントロールする刺激の加え方

鍼灸では、針や灸を用いてツボを通じ、「気」を調節します。

調節とは、「気」が多すぎるときは減らし、少なすぎるときは増やす行為を指します。この「気」が中庸(イーブン)の状態にあることを元気な状態と捉え、病気の場合は、過不足のある部分を針や灸で調整することが施術の目的です。

「気」が多すぎる場合は「実」として減らす調整を行い、少なすぎる場合は「虚」として増やす調整を行います。

この虚実の状態を実感として認識することが前提となり、その認識をもとに針や灸を通して「気」を出し入れするのが、鍼灸施術の手技です。「気」の感覚と同様に、「実」や「虚」の感覚を伴った認識には、特殊な感性が必要となります。

一般的な鍼灸施術の課題点を払拭する光レーザー鍼灸施術

光レーザー鍼灸施術は、単に痛みのある箇所にレーザーを当てるだけの行為ではありません。

それは、一般の方が「この症状のときはこのツボを押す」と行う健康法と同じ単純な行為ではなく、鍼灸師としての専門的な知識と技術に基づいて行われます。レーザーを用いた鍼灸施術では、レーザー照射以外に前章で述べた一般的な鍼灸施術の課題や限界を十分に理解したうえで、患者の虚実や気の状態に応じた適切な刺激を行うことが基本となります。

「気」の理解

鍼灸の資格を取得した20代のころ、私は西洋文化にどっぷり浸かっており、東洋思想には違和感を持っていました。丸暗記することで資格は取得できましたが、納得して鍼灸施術を行う決心はついていませんでした。

しかし、古武術の「型」稽古を重ねるうちに、日常生活では感じられない独特の感覚が芽生え、そのころから「気」を意識するようになりました。

古武術における型稽古とは、実戦で用いる動きのパターンを習得することではなく、術理の理論を再現するためのメソッド(手段)です。この稽古を繰り返し、繰り返し、繰り返し・・・行っていると、普段日常で行っている体の使い方との違いに気づき始めます。型稽古とは、日常の体の使い方から非日常の体の使い方へ変換する作業と言えます。

この非日常的な体の使い方で人を見ると、日常では見えなかった「力の流れ」を感じ取れるようになりました。それは「気」そのものではなく、気が流れる「経絡」と「力の流れ」が一致することに気づいたのです。

さらに、体の動きや状態によって体に濃淡が現れることも感じ取れるようになり、この濃淡が東洋医学における「虚」と「実」と一致することにも気づきました。

ただし、本質である「気」そのものはまだわかりません。しかし、気の手がかりとなる現象を実感として捉えられるようになったことで、鍼灸施術を取り入れる決心がついたのです。

「望・問・聞・切」の捉え方

「望」について

開業当初、私は「望」の見方を持っていませんでした。当時は、現代医療と同じく、対象となる人を目でしっかりと視ようと必死でした。ちょうどパーソナルコンピューターが普及し始めた頃で、奈良教育大学若吉運動学研究室の協力を得て、スティックピクチャーを用いた運動解析を試みたこともあります。

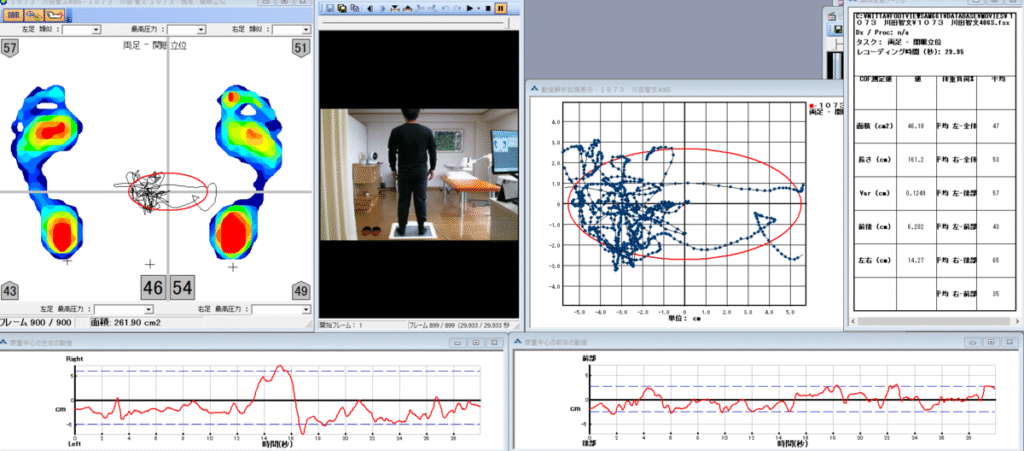

その後、NITTA社製フットビュークリニック足圧分布測定システムを用いて、重心と姿勢の関係データを継続的に集積しました(2025年9月現在、ファイル数は70,153件)。これらは、現代医療における「視」の視点として観察を継続して行った成果です。

一方で、古武術の稽古を重ねることで、望診の「望」の感覚が芽生え、対象の見え方も変わってきました。古武術では、相手の中にある「切るべき線」、すなわち正中線を意識します。対峙する相手とお互いがこの正中線を取り合い、相手に割り入ることで相手より有利な状況をつくることが武術の技術です。

ただし、この正中線は目には見えない抽象的な概念です。この目に見えない対象に対して、自身の身体をどのように作用させれば相手を崩せるのかが、稽古の眼目です。

つまり、目で見えるものを視るのではなく、目以外の感覚を用いて見えないものを観る感覚を稽古を通して養うことができます。この感覚こそ、望診における「望」の感覚に近いのではないかと考えています。

「問」について

問診においては、単に言葉で情報を得ることよりも、話し合いを通じた対話が重視されます。しかし、より重要なのは、お互いの身体と身体の対話を通じて相手を理解することです。これが大きな手がかりとなります。

頭の中で作られた言葉は、その人の現状を正確に表しているとは限りません。本人も気づかないうちに現状を歪めてしまうことがあるからです。では、何を信頼すればよいのでしょうか。

それは、相手の身体が発している声を直接「聞く」ことです。

古武術の稽古では、相手に言葉で尋ねることは行いません。その代わり、こちら自身の感知器を多方面に張り巡らせ、相手からの情報を一元化して現状を把握します。結果として、言葉で答えを聞くのではなく、身体から発せられる情報を捉えることになります。

この方法により、頭の中で作られた非現実ではなく、今そこにある現実を如実に捉えることが可能となります。言葉に頼らず、身体の情報を通じて問診を行う感覚です。

「聞」について

型稽古の「型」は、身体の使い方や動かし方を示すと同時に、戦いの理論でもあります。戦いのセオリーとして、自らの情報を出さず、相手の情報を得ることが常套手段です。

古武術の稽古においても、自らの情報を控え、相手の情報をできるだけ多く得るように振る舞います。情報が多いほど、有利に対策を立てることができます。一方で情報が不足していると、対策を立てられないだけでなく、不安に陥ることにもなります。

この有利な状況を作るため、相手の情報を引き出すのではなく、自らの情報を極限までセーブ(温存)します。自らの情報を最大限に温存すると、こちらの情報は消え、相手から見えなくなります。これが武術の達人の状態です。一般的な達人はさまざまなものを獲得して成り立っていますが、武術の達人は「何もない状態」を獲得した上に成り立つという点が大きな違いです。

したがって、武術の修練は「捨てる」「削る」「やめる」といった行為の先にあります。

「問」で触れたように、相手との対話が重要なカギとなり、「聞」においても同様です。この対話の方法としては、自らの情報を出さないのではなく、乱れないことが重要です。自身が乱れると、そのノイズが相手に情報として伝わり、不利な状況を招きます。自らのノイズを最小限に抑えることで、相手の些細な情報を正確に得られるようになります。日本伝統の武術が「引き算の美学」と賞される所以です。

「切」について

相手の身体に触れるのではなく、接することで行う「切診」の眼目は、実際に身体に接して「虚」「実」を確認することにあります。

望・問・聞で大方の虚実の目星をつけた上で、最終的に切診により「証」の確証を得ます。多くの鍼灸師は確証を得る手段として脈診を行いますが、当院では脈だけで全身の状況を把握するのではなく、身体全体に接することで確証を得ることを重視しています。

脈による全身の状況把握は、脈を観ようとする詮索行為に近く、施術者の判別性感覚(識別性感覚)を高め、交感神経優位の緊張状態を伴いやすくなります。それに対して、原始感覚による「接触」が「切」の重要な部分だと考えます。

原始感覚とは、生命の存在に不可欠な本能的感覚であり、主に触覚、固有覚(身体の位置感覚)、前庭覚(平衡感覚)に含まれます。これは言葉や論理的思考以前から備わる、人間の基本的な感覚とされています。この基本感覚が術者と患者で共有できると、自他の区別を超えた生命的な一体感が生まれます。

当院の「柔らか整体」や「切診」においては、この原始感覚を基本とした接触を心がけています。そして、「柔らか整体」と「切診」を同時に行います。柔らか整体では、西洋医学で言われる治療行為と診察行為が同時に行われます。西洋医学では治療行為と診察行為は別々に行われるのが通常ですが、東洋医学では必ずしもそうではありません。

「証」の見立て

西洋医学では、検査の結果に基づいて診断を下し、その後に治療を開始するリニア思考が一般的です。これに対して、東洋医学的な発想はノンリニア思考に近く、治療行為、診察行為、そして診断行為が同時に行われます。

この東洋医学的な考え方では、確定した病気に時系列的に対応するのではなく、病を持つ移ろいやすい人に対して、その時々の状況に対応するために状況に応じた柔軟な進め方が馴染むと考えました。そのため、「証」も状況に応じて柔軟に変化するものであると考えています。

「気」のコントロール

気のコントロールは、柔らか整体施術の中で行われます。

そのため、当院の光レーザー鍼灸施術も、柔らか整体と一体化した形で行われます。

柔らか整体では、筋肉や骨格の構造的な不具合を修正しつつ、経絡上の「虚」「実」に対して「補(ほ)」「寫(しゃ)」を用い、気のバランスを調整します。ここで行うのは直接的な「気」の操作ではなく、気が流れる経絡の調整です。

気が不足していると考えられる経絡の「虚」には、気を充足させるための「補」を行い、

気が過剰に充満していると考えられる経絡の「実」には、気を抑えるための「寫」を行います。

一般的な鍼灸施術では、これらの操作を針や灸で行いますが、当院では柔らか整体の手技で同様の調整を行います。

「望・問・聞・切」により得られた情報と、古武術的感覚で観察した身体の濃淡をもとに「虚」「実」を確定し、「補」「寫」によって気の通り道である経絡を整えます。

身体を巡る経絡は全部で14本あり、これらのバランスを整えることで、身体全体と気のバランスを整えます。

経絡の流れが順調であれば「元気」であり、流れが滞ると「病気」とされます。ただし、人の状態は単純に元気か病気かではなく、その間の状態が多く存在します。(この割合は陰陽太極図で示されています)

スーパーライザーEXを活用した光レーザー鍼灸の特徴

最大の特徴は、刺激が非常に弱いことです。

特に効果を発揮しやすいのは、「虚証」と呼ばれる体質の方です。

東洋医学では、大きく分けて「実証」と「虚証」の2つの体質があるとされています。

実証

生命力や体力が過剰な状態を示す体質です。「実」とは家の中に物が多すぎる状態を指し、体では中身が充実しすぎている状態にあたります。元気な人があれこれ取り込みすぎて不健康になるイメージです。

虚証

本来の生命力が弱まり、体の機能が低下している体質です。「虚」とは凹んだ状態を指し、本来あるべきものが不足している状態を意味します。元々元気がなく、体の機能が低下して不健康になりやすいイメージです。

実証タイプの方には、「寫(しゃ)」の施術を行います。寫とは「写」の旧字で、(こちらからあちらへ)写すことを意味し、特に過剰なエネルギーを減らす作業を指します。実証タイプは刺激に対する抵抗力が高いため、少々の刺激ではほとんど影響を受けません。このため、強いマッサージやカイロプラクティックの施術にも耐えられます。

一方、虚証タイプの方には「補(ほ)」の施術を行います。補とは「補う」を意味し、弱ったところを補強する作業です。虚証タイプは虚弱であり刺激に対する抵抗力が低下しているため、わずかな刺激でも疲弊しやすく注意が必要です。

鍼灸や整骨、整体、カイロプラクティックなどの手技療法で最も難しい点は、刺激量(ドーゼ)の調整です。患者の状態は刻々と変化するため、その時々に応じた刺激量を判断するには豊富な知識と経験が必要です。

虚証・実証のタイプに応じた「補」「寫」のコントロールと刺激量の調整こそが施術の目的です。

施術後に調子を崩す現象(瞑眩反応)が起こる場合がありますが、多くは刺激調整の不足によるものです。

実証タイプでは多少の刺激過多でも対応できますが、虚証タイプでは刺激に過敏なため、わずかな刺激でも症状がぶり返すことがあります。

この虚証タイプへの施術において、スーパーライザーEXは非常に有効です。その理由は、低刺激性・低侵襲性・高生体深達性にあります。

低刺激性

鍼灸や整体は物理的刺激療法であり、圧力・引っ張り・振動・熱・光などによって細胞や組織に作用します。虚証タイプでは虚弱なためこれらの刺激が過剰な負担となることがあります。

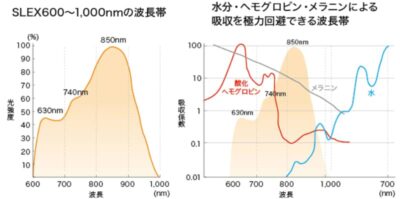

スーパーライザーEXのLED光源は、「生体の窓」と呼ばれる600nm〜1,000nmの波長帯を使用し、生体内の水分や血液中の酸化ヘモグロビン、メラニン色素などに対して高い透過率を持ちます。そのため、治療光として効率が高く、生体にほとんど刺激を与えません。

低侵襲性

鍼灸や整体では、針や灸による感染や火傷のリスクがあります。また接触による緊張や心理的ストレスも影響します。

光線療法は非接触であるため、これらのリスクはありません。スーパーライザーEXはがん光免疫療法にも採用されており、LED光源と波長帯の組み合わせにより火傷リスクを避けつつ、体内到達エネルギー量を大幅に増加させています。

高生体深達性

生体深部への物理的刺激は困難でリスクを伴います。例えば頚部への刺鍼(針を刺すこと)は神経損傷、肩部周辺は気胸のリスクがあります。深部刺激は生体防御機能によって遮断されることもあります。

虚証タイプの筋肉は表面が力なく軟らかで、深部に硬結があることが多く、アプローチが困難です。

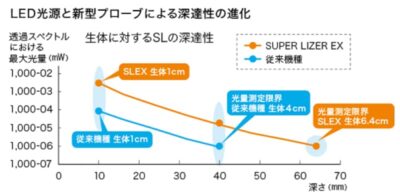

スーパーライザーEXのLED光源と新型プローブにより、生体深部への光到達度と光量は従来機より大幅に増加しています。1000nm以上の波長をカットし、深部浸透性に優れた波長のみを照射できます。

まとめ

自律神経失調症と診断されても、「薬だけで改善するのだろうか」「根本的に体を整える方法はないのか」と悩まれる方は少なくありません。自律神経はストレスや生活習慣の乱れに敏感に反応し、心身のバランスを崩す要因になります。そのため、薬による対症療法に加えて、体そのものの調整が必要となるケースもあります。

当院がご提案する 「スーパーライザーEX × 鍼灸 × 整体」によるアプローチ は、自律神経の乱れを根本から整えることを目的としています。スーパーライザーEXは近赤外線の光で深部まで穏やかに作用し、自律神経が集まる頸部や全身に低刺激でアプローチできます。さらに、鍼灸で「気」の巡りを整え、整体で筋肉や姿勢のアンバランスを修正することで、心身両面から負担を軽減し、自然な回復力を高めていきます。

従来の施術で刺激が強すぎて続けられなかった方や、虚弱タイプで施術に不安を感じる方にも安心して受けやすいのが特徴です。自律神経失調症による疲労感や不眠、めまい、慢性的な不調に悩んでいる方にこそ検討いただきたい新しい施術法です。

参考文献

増永静人. 経絡と指圧. 医道の日本. 1983. 408p.

奥啓之 東京医研株式会社. 新型赤外線治療器の解説. 真興交易(株)医書出版部. 2022.