Contents

へっぴり腰は「股割り」で直す

自分で腰痛を治す前に、腰の形を直さなければなりません

姿勢改善のために腰が理想的な位置に収まるように「股割り」をお勧めします。

します。

動作改善のために身体が理想的な重心を知るために「四股踏み」をお勧めしています。

順序として「股割り」で股関節の動きが改善され骨盤の位置が安定した後「四股踏み」で重心移動の稽古が理想です。

慢性腰痛を訴える方は股関節が使い切れていません。だから「股割り」で股関節の動きを再生するのです。

股関節が使い切れていない状況として、股関節の動く割合が少ないので、つい腰椎部が動いてしまい股関節部の動きがおろそかになり、腰椎部に動きが集中し負担が掛かり易くなります。

この様な状況の場合、股関節が動きにくい状況、やや屈曲した状態、言い換えると股関節が伸び切れていない状態で真っ直ぐ立っていても、微妙に腰が引けた形になっています。

慢性腰痛者の姿勢は、股関節が真っ直ぐ伸び切れていない形、いわゆるへっぴり腰になっている場合が多いようです。

しかし、明らかにへっぴり腰姿勢の人はそう多くはありません、なぜならへっぴり腰にならないように腰部を緊張させ、姿勢を綺麗に維持しています。

この緊張によりヘッピリ腰が修正されるのではなく、代償姿勢として骨盤を前方に倒したまま真っ直ぐ立とうとすると腰部の筋肉に過剰なストレスが生じます。

逆にこの姿勢維持による腰部の過剰な筋緊張が筋筋膜性腰痛を引き起こすきっかけともなります。

見た目は良い姿勢になりますが誤摩化した姿勢と云えます。

また、誤摩化した動きとは、身体の動きにまとまりがないため無理矢理筋力で押さえ込んだ姿勢となり、動きがぎこちなくなります。

改善の方法として、腰の位置を知り、重心を知る事が良いと思われます。

正しい腰の位置を知る為に「股割り」を 正しい重心移動を知る為に「四股踏み」をおすすめします。

柔らか整体の「股割り」その前に「長座」

腰痛改善には、四股踏みが重要なエクササイズとなり得ますが、股関節が使えないうちに四股を踏んでも形になってなければ、動きも崩れてしまい「力」で補正した無理な「四股踏み」となってしまいます。

きちんと四股が踏める態勢として、まず「股割り」で股関節の動きを養います。

またその前に「長座」が出来るか試してください。

「長座」は、両脚をまっすぐ伸ばして床に座るだけの姿勢ですが、腰が起き上がらず上半身が後ろに倒れそうになり腹筋で体を支えないと座っていられなかったり、伸ばした両足が真っ直ぐ伸ばせず、伸ばすと後ろに倒れてしまう方は「股割り」の前段階として「長座」の稽古をしてみて下さい。

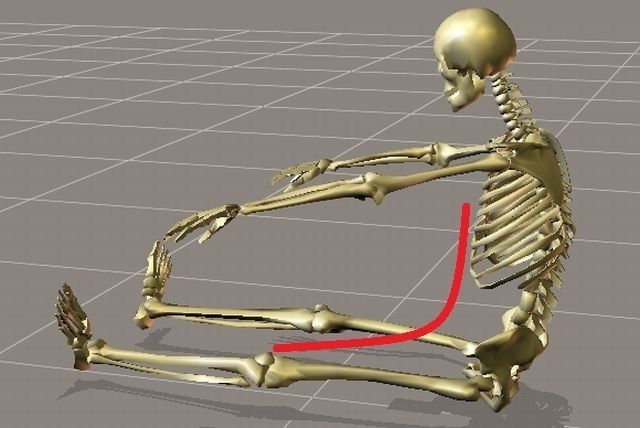

骨盤が立ち、腰が伸びた長座

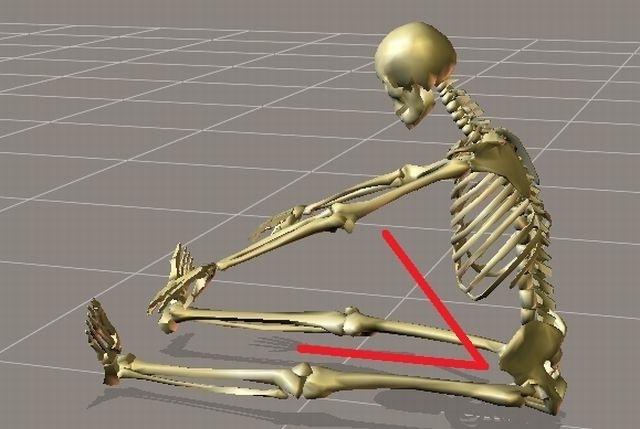

骨盤が後ろに倒れ、腰が丸い長座

股関節の浅い動きを確保する「長座」の必要性

股関節のエクササイズとして「股割り」を行うのですが、いきなり「股割り」をしても効果のない方が居られます。

それらの方は「股割り」の姿勢にならない方です。

「長座」は初歩段階の股関節エクササイズとして90°までの動きを養います。

股関節の浅い角度を確保できた後、「股割り」で股関節のより深い角度が使える様にします。

長座姿勢で脚や腰の力を抜くと後ろに倒れてしまう方は、ここから始めましょう。

「長座」の稽古法1

「長座」において股関節は90°に曲がっているはずです。(大腿骨が水平に、骨盤が垂直に立っている状態)

長座が出来ないという事は、脚を伸ばした状態(脚の筋肉が引っ張られ固定された状態)で股関節が90°に曲げられないということです。

一般的にはここで脚の引っ張られた筋肉をストレッチしますが、柔らか整体は筋肉を伸ばすという発想ではなく、関節を意図的に動かす事を主眼に置きます。 ですから出来るだけ筋肉をストレッチしないように股関節を曲げ込む事を行います。

イメージ的には、股関節の前方をより鋭角的に折り曲げる感じです。

この角に丸みを作らず、切れるほどの鋭い鋭角を作ってみてください

股関節が鋭角に曲がり込まない場合は、長座をするとお尻が丸く、また股関節の前方も丸くなって、股関節が曲がっているというよりも腰や背中など股関節周辺がなんとなくぼやけた感じで曲がっていることになり、股関節が曲がっているとはいえない状態だといえます。

この様に股関節が鋭角に折れ込めない方は、次の壁にもたれた状況で行ってみてください。

「長座」の稽古法2

やってみるとお分かりでしょうが、意外と股関節を鋭角に折り込みにくいことが判ると思います。

やりにくい方は、壁に背中全体を付けてお尻を壁の方向に押し付けます。

出来るだけお尻(仙骨)と壁と床の隙間を小さくするように、お尻を壁に付けます。

このように壁に背中を密着させ股関節が折れ込んでいる感覚を覚えましょう。

壁に骨盤をできるだけ密着させます

「長座」の稽古法3

長座の稽古法1·2は、骨盤を立たせ90°までを維持させるための稽古法でした。

長座の稽古法3は、骨盤を立てた状態でなおかつ股関節を深く曲げ込む稽古を行います。

腰への負荷を最小限にするためには、股関節をより大きく深く動かす事が望まれます、稽古法3にて股関節をより深く動かすことにより股関節が運動し腰への負荷を軽減する形を養います。

骨盤を立てた状態

注 意 点

股関節の動きが養われない状態で稽古法3を行っても意味がありません。

股関節のが機能しないと腰を丸めて前屈を行うため右図のように腰が丸くして前屈しようとします。

この状態では運動の意図が達成されません。

骨盤をしっかり立てて股関節が動いているかをチェックしながら行いましょう。

柔らか整体の「股割り」稽古

目 的

「股割り」稽古の目的は、股関節をより深く大きく動かし、使える様にするためのメゾットです。

特に慢性腰痛をお持ちの方は、股関節の動きが低下し動きの悪い状態ですので、腰部などに動きが集中し結果的に腰部に負担がかかる事になります。

そのためにも股関節を十分に動かす事により腰部への負担を軽減する事を目的とし稽古して下さい。

股関節を十分に機能させる方法として「股割り」は大変有効な稽古法です。

柔らか整体の「股割り」は関取の様に開脚し胸が地面にピタリと付く必要はありません。

ただ単に股関節の可動域を広げるのではなく、股関節が自立して動ける状況作りを目指します。

稽 古 法

床に座り、両脚を出来る範囲で左右に広げます。

上半身を前屈させます。

正しく座る事が重要です

注 意 点 1

床に座る際、まず両脚を前方に真っ直ぐ伸ばし「長座」の状態から脚を左右に広げます。

このとき、きちんと「長座」が出来ていないと前屈したとき股関節以外(特に腰椎)が動いてしまい股関節を作用させる状況になりません。

骨盤は、立ち上がる・起き上がる状態で腰が真っ直ぐに伸びた状態であり、骨盤や腰椎が後ろに丸くとび出る状態にならないように注意しましょう。

背中が丸くならないように骨盤を立てると股関節が折れている(股関節の屈曲)感じがすると思います。

この折れた状態からより深く股関節をたたむ様にします。

骨盤が後ろに倒れず前傾します

注 意 点 2

股関節を曲げるイメージですと、背中が丸くなり腰椎が屈曲し易くなり股関節の動きが小さくなります。ですから、股関節を曲げるよりもたたみ込む感じで折り曲げるイメージがあると股関節が動く状況となり、良いと思います。

また股関節を折り込む時、下腹部を前方に突き出す(背中が反る)様に動くと、より股関節の動きに限定されます。戻すときは下腹部を真っ直ぐ後ろに引く様にしましょう。

柔らか整体の「股割り」は骨盤と大腿骨の角度を股関節の動きで変化させることを目的としますので、極力筋肉をストレッチさせないように行ってください。