Contents

- 1 はじめに:なぜ「力を抜く」が難しいのか

- 2 脱力とは何か:運動生理学的な視点

- 3 力を抜くとは何か:古武術における技術的意味

- 4 「脱力」と「力を抜く」両者の違いを感覚で例える

- 5 「力を抜く技術」がなぜ難しいのか

- 6 古武術に学ぶ「力を抜いて動く」ための身体づくり

- 7 まとめ:力を抜くことは“技術”であり“感覚”

はじめに:なぜ「力を抜く」が難しいのか

「体の緊張がとれない」「ずっと体が緊張していて気持ち悪い」

そのような感覚にとらわれたことがある方は多いのではないでしょうか。

「もっとリラックスして」「脱力して」「力を抜いて」

しかし実際には、そう言われれば言われるほど、身体がぎこちなくなったり、余計に力んでしまったりする。

整体の現場でも、「力を抜きたいのに抜けない」「リラックスしようとすると余計力が入る」といった悩みを多く耳にします。

たとえば舞台で演奏する音楽家や、演劇・舞踊・武道の稽古に励む方々にとっては、「脱力」は永遠のテーマとも言えるかもしれません。

音を美しく響かせるために、動きを滑らかに見せるために、「余計な力を抜きたい」という願いは非常に切実です。

ところが、現実には「脱力」の指導が抽象的であることも多く、人によっては「もっと脱力して」と言われるたびに、自分は力を抜いているのに力を抜けと言われることに不信感すら抱く方もおられます。

実はそこには、一つの混乱があります。

それは、「脱力」と「力を抜く」は、似ているようでまったく別の現象だということです。

「脱力」は、単に“力を使わない”状態 -いわば“だらんとする”こと。

一方、「力を抜く」は、“動き”を身体で制御し、筋出力を使わず身体を操るという、まったく異なる技術です。

このページでは、一般的な運動生理学の観点と、古武術における身体技法の視点から、

この二つの違いを明らかにし、なぜ「力を抜く」ことが難しいのか、そしてどうすればそれが可能になるのかを、分かりやすくご紹介します。

脱力とは何か:運動生理学的な視点

一般的に「脱力」とは、筋肉の緊張がゆるみ、筋活動が低下した状態を指します。

運動生理学の用語で言えば、「筋緊張の解除」や「筋活動の抑制」といった言い方がなされます。

つまり、筋肉が収縮するために必要な神経からの指令(運動ニューロンの発火)が少なくなり、 筋肉そのものが活動をやめていく――これが脱力の生理学的な現象です。

このような状態は、主に静的な場面で見られます。

たとえば、仰向けに寝転んでいるとき、ソファに深く座っているとき、温泉に入って全身がゆるんでいるとき――

このような「何もしていない」「力を使っていない」状況が、典型的な脱力です。

さらに、医学的には「脱力状態」と言えば、筋力が入らない・力が抜けてしまうという症状を意味する場合もあります。

例えば、脳卒中の後遺症や末梢神経障害などで筋肉が思うように働かなくなると、「脱力感がある」と表現されます。

このように、「脱力」とは基本的に不随意的・受動的な現象です。

自分の意志で“うまく力を抜く”というよりも、「ただ力が入っていない」「使われていない」状態。

つまり、運動の中でコントロールする技術とは、少し距離があります。

ここに、「脱力」と「力を抜く」の大きな違いがあるのです。

力を抜くとは何か:古武術における技術的意味

一般的に「力を抜く」と聞くと、ただ筋肉の緊張をゆるめるだけのように思われがちです。

しかし、古武術における「力を抜く」は、単なる脱力とは根本的に異なる概念です。

それは、「動きながら力を抜く」=動的脱力であり、

必要な動き・支え・伝達を保ちながら意図的に力を抜くという、非日常的な身体操作です。

◼︎ 古武術における“抜き”の技術とは

一般的な動作では、筋肉の収縮力、いわゆる「力を入れる」ことで動作を行います。これは、大脳からの収縮命令が神経を伝達し、筋肉が収縮を実行するという、神経ー筋システムの標準的な流れです。逆に、一般的な「力を抜く」動作では、筋肉の収縮が起こらないように大脳から神経が命令を伝達します。

一方、古武術における身体操作では、「力を抜く」ことで動作を成し遂げるように神経ー筋システムを変換します。具体的には、筋肉が収縮すべき箇所で収縮ではなく弛緩命令を神経伝達し、筋肉の弛緩によって体を動かすように伝達システムを変更しているのです。

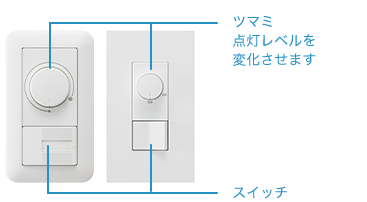

2. 「出力ゼロ以下」の概念:照明用コントローラーの比喩

出典:Panasonic

この神経ー筋システムの変換はイメージしにくいため、照明用コントロールスイッチで例えてみます。

【一般的な筋肉の使い方】 一般的な筋肉の使い方は、コントローラーの出力がプラス方向にしかありません。力を入れていない状態を「0」とすると、意識的に力を抜こう(緩めよう)としても、最大限抜いても「0以下」にはなりません。したがって、「脱力」や「力を抜く」行為は、結果として「0」、すなわち何もしていない静的な状態にしかなりません。

【古武術の「抜き」の技術】 古武術の使い方は、照明用コントローラーで例えると、0以下のマイナス方向にダイヤルが回り、0以下の出力が可能な状態に相当します。この状態は、スイッチがON(活動状態)でありながら、物理的な出力としての照明は点かない(力はゼロ)という特殊な状態です。

このマイナス方向への出力を行うことが、一般的な体の使い方と古武術的体の使い方の大きな違いなのです。

3. 「抜き」の出力幅と動力源

0以下のマイナス方向への出力は、「何もしていない状態」からさらに力を抜くことで、出力の幅が広がっていきます。

• 初心者は、力を抜いても「0」にしかならず、それ以下の存在をイメージすることも困難です。

• 古武術の型稽古とは、力を入れて身体を動かしても「型」にならないことに気づき始め、「力を入れないと身体は動かない」という心の声との闘いであり、マイナス方向への幅を薄皮を剝がすように広げる稽古です。

ただし、0以下の出力はONでありながら力は0であるため、それ自体は動力源にはなりません。では、このマイナス方向への出力時に身体を動かす動力源は何かというと、それは筋力以外の自然エネルギー(位置エネルギーや重力)を駆使して動作を行うことなのです。

◼︎ 「脱力」と「力を抜く」の違い(比較表)

| 観点 | 脱力 | 力を抜く(古武術的) |

| 主な状態 | 静的(休息・停止) | 動的(動きの中) |

| 筋活動 | 全体的に低下・停止 | OFF時に活動を調整 |

| 操作性 | 不随意・受動的 | 意識的・操作的 |

| 意図性 | 無意識/自然に起こる | 技術として学び、磨く |

| 例 | 寝転んでいる、風呂で脱力 | 相手を崩す 相手を制御する |

| パフォーマンス性 | 基本的に停止状態 | 動きの質を高める |

【図1】「脱力」と「力を抜く」のイメージ図

- 脱力:ロープを床に落とした状態(力が入っておらず、支えもない)

- 力を抜く:ロープを張ったまま手でコントロールしている状態(張力を調整して動ける)

◼︎ 「脱力」は結果、「力を抜く」は技術

古武術では、「力を抜く」ことは単なる状態ではありません。

それは訓練によって磨かれる“技術”であり、“感覚”であり、“芸”なのです。

そして、「力を抜く」ことが自在になると、

結果として“脱力しているように見える”状態が生まれます。

つまり、「脱力」はあくまで結果であり、

その背後には、「力を抜く」という技術的なコントロールが存在するのです。

「脱力」と「力を抜く」両者の違いを感覚で例える

この二つの違いは、理屈で理解するよりも、感覚的な比喩を使った方が腑に落ちやすいかもしれません。

たとえば、一本のロープを思い浮かべてみてください。

- 「脱力」とは、そのロープを地面に落とした状態。

全く張力がなく、ただ床にだらりと横たわっている様子です。

力は一切入っておらず、支えも、動きもありません。 - 一方、「力を抜く」とは、そのロープを手に持ち、自分の意思で張りをコントロールしている状態。

一般的な動きは、この体と手の関係が変わることでロープの張力も変わり動きの変化に気付く事が出来ます。これは普通の動きです。

古武術的動作は、動き始める前に体の力を抜くことで、体と手の関係が変化しますが、この関係を乱さないように動くため張力の変化が現れないので動いていることに気付かない。動いているのか動いていないのか気付かない動きが、相手の抵抗を受けずに相手に入り込む術なのです。

完全に放してしまうわけではなく、常に“つながり”を保ちながら、張力の調整をしている。

この微細なコントロールこそが「力を抜く」感覚に近いのです。

◉ ピアノの場合

音楽家の方であれば、こんな例も腑に落ちるかもしれません。

ピアニストが鍵盤を押すとき、ただ指の力だけで打鍵しているわけではありません。

腕の重みを乗せるようにして、身体全体のバランスを保ちながら打鍵します。

これはまさに、「脱力」ではなく「力を抜いて支えている」状態。

ただし、張力が保てたまま身体全体の動きが指先に伝える事が出来るかが重要になります。

力の強弱ではなく力の伝わり方が大切であり、このコントロール如何で音の質が変わるのです。

つまり、「力を抜く」とは“だらける”ことではなく、むしろ精密で能動的な作業なのです。

このような身体感覚は、スポーツや舞踊、武道、日常動作においても同じです。

たとえば歩くときに脚を振り上げようとすると、無意識に力が入りがちですが、

「力を抜く」ことができれば、重さに寄り添い自然に倒れることで足が前に出ます。

この章で挙げた感覚の違いが、「脱力」と「力を抜く」の本質的な違いへの理解につながれば幸いです。

◉ 弦楽器の場合(ヴァイオリンやチェロなど)

弦楽器奏者が弓を滑らせるとき、肩や腕に過剰な力が入っていると、

音はかたく、動きもギクシャクしてしまいます。

反対に、「脱力」してしまうと、今度は腕の支えがなくなり、

弓が滑ったり、音に芯がなくなったりしてしまいます。

最も豊かな音が出るのは、「肩や腕の余計な力を抜きながら、必要な支えは保っているとき」。

つまり、「脱力」ではなく、張力をコントロールしながら動くという「力を抜く」状態なのではないでしょうか。その時の体と腕の関係は一定を保ちながらもアクティブに動ける状態です。

◉ 管楽器の場合(サックス・フルート・ホルンなど)

ブレス(息)のコントロールも同じです。

完全に力を抜いてしまえば、息が抜けてしまい、音は弱々しく不安定になります。

かといって、肩や喉、腹部に過剰な緊張があると、ブレスは詰まり、音も硬くなります。

呼吸筋の“余計な緊張”を抜きながら、必要な空気圧と支えだけを保つことが理想ではありますが、体の支えを過剰に保持したり腕で楽器を保持するために余計な力を入れてしまい、息を制御する力に対して邪魔な力になっている場合があるようです。

◉ ドアを開けるとき

ドアノブを握り、押したり引いたりするときも、

「全部の力を抜いて」いたら動きませんし、

「力んで」しまえば動きはぎこちなくなります。

- ノブに触れる手は、手で握るのではなく体の延長線上にある手が最低限の力で握り、

- 腕や肩は柔らかく使いながら、(柔らかく使うためには腕や肩の感覚を明確にする)

- 身体全体の重みと腕の重み(重さを感じる感覚が重要)がドアを動かすようにして開ける。

これが「力を抜いて開ける」動きです。

見た目には一般的な動きと変わりませんが、実際には重心移動や接地感を活かした繊細な操作が行われています。

◉ 重い荷物を持つとき

重い段ボール箱を床から持ち上げる場面を想像してみてください。

「よいしょ」と力んで腕や肩で引き上げようとすると、腰や首を痛めやすくなります。

逆に、膝を曲げて身体の下に重心を落とし、

背骨をまっすぐに保ちながら、脚と体幹の関係を変えず持ち上げると、驚くほど軽く感じられることがあります。

このときの脚と体幹の関係を変えないとは、動かさないことではなく相対的に同じ間隔で動くことを示します。

◉ 日常生活のすべてが“抜く”練習になる

このように、楽器演奏から日常動作まで、

「力を入れる」ことよりも「どう力を抜くか」が、動きの質を決めています。

ただ抜くだけでは崩れてしまう。

でも、余計に入れれば硬くなる。

その中間にあるのが、“抜きながら支える”という、意識的な脱力=技術です。

これは、生まれ持った才能ではなく、誰でも身につけていける身体の使い方です。

「力を抜く技術」がなぜ難しいのか

「脱力」は誰でもできるのに、「力を抜く」はなぜ難しいのでしょうか?

その理由は、現代人の身体環境と、人間の動作に本来備わっている繊細なバランス機能にあります。

◉ 無意識に力を入れてしまう現代人の身体環境

現代社会は、便利さと引き換えに身体を過剰に使わない生活様式をつくりあげてきました。

階段よりエスカレーター、歩くより車や電車、床に座るより椅子に座る時間の方が長い――

こうした習慣が、私たちの身体に微妙な「力み」と「動きの鈍さ」を生み出しています。

さらに、スマホやパソコンの長時間使用により、首・肩・腕の緊張が常態化している人がとても多いのが現実です。

「力を入れている」つもりがなくても、身体の深部では常に無意識の緊張が発生しています。

つまり、すでに“力んでいることが当たり前”になっているため、

「力を抜く」感覚そのものがわからなくなっているのです。

◉ 筋の弛緩と関節安定性の微細なバランス

「力を抜いて動く」ためには、筋肉の収縮出力よりも筋肉の弛緩を保ちつつ、姿勢や形を崩さない必要があります。

これは、思った以上に高度な神経・筋制御の作業です。

たとえば、立っているだけでも、全身の関節はわずかに連続して揺れながらバランスを取っている状態です。

このとき、支えるために必要な張力は確保しながら、形をくずさない――

まさに「力を抜く」ための調整が常に行われているわけです。

それでも形を崩さないように意識しても、体のどこかで意識が薄れ、どこかで形を崩してしまっています。

このバランスが崩れると、姿勢が不安定になり、かえって“力で固める”しかなくなって無意識に力が入ってしまいます。

◉ 姿勢・重心・接地感覚・呼吸と密接に関係している

「力を抜く」という行為は、身体の一部だけを操作すれば成立するものではありません。

全体の構造――とくに以下のような要素と密接につながっています。

- 姿勢:骨格の位置関係が崩れると、どこかに余計な力が必要になる

- 重心:重心の位置がズレると、支えのための力が無意識に入る

- 接地感覚:床からの反力が緊張を引き起こす

- 呼吸:浅い呼吸は交感神経を優位にし、筋緊張を高める

これらがすべて連動しているため、「力を抜こう」と意識しただけでは抜けないのです。

むしろ、「抜こう」とする意識そのものが、かえって力を生んでしまうことすらあります。

◉ 緊張を“ゼロ”にするのではなく、“形を崩さずに力を緩める”ことがカギ

ここで大切なのは、力を「完全に抜く」ことを目指すのではなく、力を緩めると必ずと言ってよいほど姿勢や形が崩れます。

力は緩めるが、体を支える力は緩めない。

つまり、緊張と弛緩を適切にコントロールできる状態を目指すということ。

これこそが、古武術や芸術的身体操作で磨かれてきた「力を抜く技術」の本質なのです。

◉ 補足図解案:「脱力しようとして力む」悪循環の構造

タイトル:無意識の緊張ループ

[ 姿勢が崩れる ]

↓

[ 重心がズレる ]

↓

[ 筋肉が過剰に働く ]

↓

[ 力を抜こうとするが抜けない ]

↓

[ さらに姿勢が崩れる ]

→このループから抜け出すには、「支えながら抜く」技術が必要

→ただ「脱力する」のではなく、「全体を整える」ことが前提になる

◉ 簡易ワーク①:脱力と「力を抜く」の違いを感じる

《準備》

椅子に深く腰掛けて、両腕をだらりと膝の横に垂らします。

《Step 1:脱力状態》

腕の力を完全に抜いて、「腕の重さを感じる」ことに集中します。

手は重く垂れ下がり、動かす力はまったく入っていません。

→これが「脱力」です。支えも、動きもありません。

《Step 2:「力を抜く」状態に移行》

次に、胸の前に両腕を浮かせてみます。その状態から両手を左右に広げていきます。

この動作で腕を動かそうとしてはいけません。

腕の付け根(わきの下)が数ミリ下がるイメージを持つことで、肩の位置が高いところから低いところに移ることで肩に傾斜が生じ、斜面を転がるように肩関節が広がり、その広がりに指先が遅れないように力を緩めていきます。

腕全体を空中に保ちながら、手や肩を意図的に動かさず、手や肩の支えが弛緩することで支えがなくなり自然に動く感じです。

→この「支えながら抜く」状態が、「力を抜く」状態です。

✅ ポイント:

- 腕を動かそうとすると力が入ってしまうので、動かそうとしない

- 動かそうとするのではなく、動かないように空間に固定する(力を入れて固定するのではない)

- 形を保ったまま力を緩めていくことで勝手に腕が動くぐらいに肩腕を緩める(特に肩周辺の肩甲部や胸部)

◉ 簡易ワーク②:立位での「力を抜いてしゃがむ」体験

《準備》

まっすぐに立ちます(靴を脱いで素足が理想)。

両足は肩幅に開き、足裏全体が床に接しているのを感じます。

《Step 1:抜きすぎて不安定になる》

膝の力を抜きすぎて、フニャっとさせてみてください。

→おそらく、立っているのが不安定になります。

《Step 2:力みすぎて硬くなる》

今度は膝をロックして、脚全体を固めてみてください。

→足元は安定するかもしれませんが、肩や首が緊張しやすくなります。

《Step 3:「膝ではなく股関節が緩むことで腰が落ちる」》

しゃがむ行為は一般的に膝の動きが主導的に動きますが、Step1・2で行ったことをせず、脚を支えている股関節が緩むことで腰が真下に落ちる感覚を養う。

一番動かしやすい膝の動きをあえて行わず、動きが捉えにくい股の動きを意識的に使います。この股関節を保持する力を弛緩させ自然落下を行うことで膝が協調的に動くことを目指します。

✅ ポイント:

- 腰を落としているつもりでも普通に力を抜いて動作をした場合は、解剖学的に股関節を中心に回転運動しながら動くことになるので、厳密には斜め下に丸く曲線を描きながら動くことになります。この動きは真下ではないので落ちるとは言えません。

- この出足の丸く動くところをどんどん削る作業を繰り返し、真っ直ぐに近づけるように動きます。

→これが「力を抜くことで落ちる」感覚です。

◉ まとめ:体感を通して「抜く力」は磨ける

「力を抜く」技術は、頭で理解するだけでは身につきません。

実際に体で感じ、繊細なバランスを探っていくことで、少しずつ感覚が磨かれていきます。

上記のワークはほんの入口ですが、

古武術の稽古では、これらの意図する動きがきちんとできているか、第三者が動きをチェックする確認作業をします。

自分では力を抜いて動かしているつもりでも、力が入ってるればチェックする人に力が伝わり動きが止まってしまいます。

古武術に学ぶ「力を抜いて動く」ための身体づくり

「力を抜く」という言葉は、日常的にもよく使われますが、

古武術における「抜き」は、単なるリラックスや脱力とは一線を画す明確な技術です。

ここでは、古武術の構えと動きに宿る“抜きの身体”のあり方をもとに、

現代人が日常やパフォーマンスで活かせる「力を抜いて動く」身体づくりについて解説します。

◉ 脱力状態で立つことの危険性

まず誤解してはならないのは、「脱力したまま立っている」ことは不可能です。極限まで力を抜いても体を支える以上、力は必要です。

脱力をすれば必ず地球に引っ張られて地面に崩れ落ちてしまいます。

崩れ落ちていない場合は、力で崩れを阻止していることになります。

脱力は積極的に何かを行うのではなく、何もしない消極的な状態です。 この状態では、何かに反応してすぐに動くこともできません。

古武術では、こうした状態を「死に体(しにたい)」と呼び、

不測の事態に対して最も脆弱な状態とされています。

◉ 古武術的「構え」と「抜き」の関係

では、古武術の立ち方とはどのようなものか。

それは、「動くための準備が整った、すぐに動ける状態」です。

筋肉を硬直させることなく、骨格の配列と重心の位置を整え、

最小限の張力で身体を支え、かつ自由に動き出せる状態がつくられます。

そしてこのとき、鍵になるのが「構え」の重要性です。

- 構えはただの形ではなく機能を引き出すための土台である、

- 土台がしっかりすれば、力を抜いても崩れない、

- ただし、しっかりさせるために絶対に力を入れないことが構えの条件です。

つまり、「構えること」が出来るから「抜くこと」が出来るのです。

◉ 構えがあることで「動きが生まれる」「重さが使える」

現代的なトレーニングでは「筋力を使って動かす」発想が一般的ですが、

古武術では、「力を抜くことで動きが生まれる」という逆の発想が使われます。

たとえば、腕を上げるときも、力で持ち上げるのではなく、

肩や背中の力が緩むことで“肩や背中の重さにより落ちる”、その重さを利用して挙げ動かすといった感覚です。

これは「重さを味方につける動き」であり、

力で動かすのではなく、重力・重みによる傾きなどの自然のエネルギーを利用する身体のつくり方です。

このような身体操作が可能になると、

筋肉で「がんばる」のではなく、構造と重さで「動ける」ようになります。

◉ 音楽・舞踊・武道に応用可能な“脱力ではない動き”

この「脱力ではない動き」は、表現の世界においても非常に有効です。

◯ 音楽:

ピアニストが指だけで弾こうとするのではなく、

体の奥底からの動きが張力を保ち指に繋がる、その力が鍵盤に素直に繋がることで、音色が豊かになり深みが生まれます。

◯ 舞踊:

動きにより重心が移動するのではなく、重心が移動するから体が動く、

重心の移動とともに自然に身体が動くことで、無理のない流れるような動きが生まれます。

◯ 武道・武術:

“抜いた状態”を相手に伝えると相手も抜ける。「武術は力の抜き比べ」と言われるぐらいに抜けた方が有利になる術理があります。力が抜けるとお互い崩れますが、構えがしっかりしている方が崩れない、優劣はこの構えで決まります。

これらすべてに共通するのは、土台となる“構え”があるからこそ、安心して抜くことが出来るという点です。

◉ 「動くための抜き」がある構えを、日常にも

古武術における「抜きの身体」は、何も特別な武道家・武術家だけのものではありません。

立つ、歩く、手を差し出す――そんな日常の動作においても、

「抜いて動く」「重さを使う」という感覚を養うことができます。

それは、自分の身体の中に、余計な力をため込まないで捨てること。

古武術は、そのための身体づくりの知恵を、数百年にわたって積み上げてきた技術体系なのです。

まとめ:力を抜くことは“技術”であり“感覚”

「力を抜く」と聞くと、どうしても“リラックス”や“だらけること”のように受け取られがちです。

しかし本稿で見てきたように、古武術的な「抜く力」とは、単なる脱力ではなく、精密なコントロールと深い身体感覚によって成り立つ技術です。

◉ 脱力にとどまらず、「力を抜いて動ける」ことの価値

「脱力」は、身体の過緊張をゆるめるための第一段階として非常に重要です。

ですが、そこにとどまっていては、「立つ」「動く」「支える」といった日常動作や、

舞台や音楽のような高度なパフォーマンスに応用することはできません。

本当に必要なのは、「抜くことで動ける」状態。

- 力を脱力するのではなくコントロールする

- 不要な緊張を瞬時に見つけて止める

- 重さや重力と連携して、動きに変換する

このような技術を身につけることにより、身体は軽やかに、動きは豊かに、心は安定へと向かっていきます。

◉ 自分の身体と向き合う入口としての「脱力」

そして、その先にある「抜きの技術」

私たちは日常的に、無意識のうちに身体に力を入れ、こわばらせ、疲弊させています。

だからこそ、まずは「脱力する」ことで、自分の身体がどう緊張しているのかを知ることが出発点になります。

- 呼吸が浅い

- 肩が上がっている

- 足裏が接地していない

- 姿勢が崩れている

これらに「気づく」ことが、身体との関係を再構築する第一歩になります。

そしてそこからさらに、身体を“立てる”、重さを“活かす”、構造を“整える”という古武術の身体技法=「抜きの技術」へと進んでいくことで、

あなたの身体は、年齢や運動歴に関係なく、しなやかさと安定性を同時に育んでいくことができるのです。

◉ 「力が抜ける身体」は、あなたの可能性を広げる

- 表現者であれば、音に深みと余裕が生まれる

- 日常に疲れている人であれば、呼吸が楽になり、姿勢が整う

- 武道や介護の現場では、力を使わずに相手を支えられる

それらすべてに共通するのが、*脱力ではない脱力”=「抜きの感覚」です。

力を抜くことは、単なるリラクゼーションではなく、高度な身体知の入口。

それは技術であり、感覚であり、日々の中で育てていく「自分との対話」そのものなのです。

◉ 最後に

この「力を抜く技術」を、ひとつの“身体哲学”として、

ぜひあなたの生活や表現、仕事の中に少しずつ取り入れてみてください。

たった一息、たった一歩、たった一つの動作を

“力まず整える”ことから、身体との関係は変わり始めます。