Contents

椎間板ヘルニアの整体治療

椎間板ヘルニアは、椎間板が急激にねじれたり、ねじれた状態が長時間持続したりすることで、椎間板に捻転損傷(ねんてんそんしょう)が起こることが一因とされています。

姿勢や動作にねじれが加わると、関節部に負荷がかかり、椎間板内の圧力(内圧)が上昇します。その結果、椎間板の外側にある繊維輪が損傷しやすくなり、損傷が生じると、内側のゼリー状の「髄核(ずいかく)」がその部分から外に飛び出してしまいます。

当院では、手技によってやさしく丁寧に、姿勢や動作により生じた「ねじれた状態」を解除し、関節や椎間板への力学的ストレス(圧力)を軽減することで、症状の改善を目指します。

※この施術プログラムは、医療機関で椎間板ヘルニアと診断された方を対象としています。

椎間板への負担とねじれの関係

椎間板にかかる圧力が高まる原因の一つが、身体の「ねじれた状態」が長時間続くことです。とくに腰や首は捻じれが起こりやすく、筋肉や筋膜に過剰な緊張が加わると、その部位がねじれたまま固まってしまいます。その結果、椎間板に圧力ストレスがかかり、髄核が飛び出す「ヘルニア」が発生しやすくなります。

ただし、身体のねじれ方やクセは人それぞれ異なります。どの部位が、どのようにねじれているかを的確に見極めることが、早期改善の鍵となります。

椎間板ヘルニアに対する当院のアプローチ

治療では、ねじれを引き起こしている筋肉や筋膜を特定し、過剰な緊張をやわらげるアプローチを行います。

施術は、患者さまの身体が自然に受け入れられるように、無理なく穏やかな刺激を与え、身体が自ら回復へと向かうよう導いていきます。

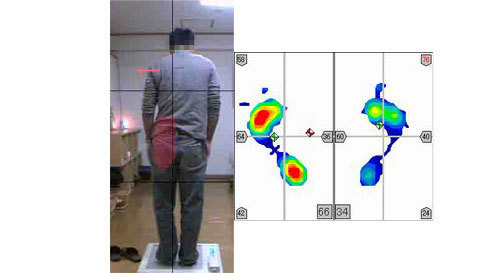

体がねじれた場合、足低にかかる体重の分布圧の一例

左右のつま先部とかかとの部分(赤色の部分が圧力の高い部分)に圧力の高い状態。

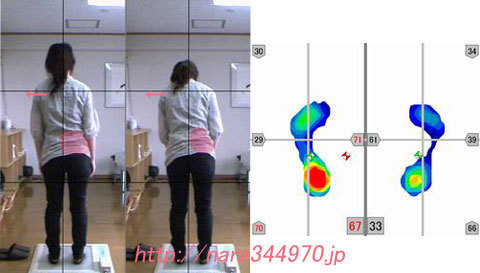

体のねじれが修正されると足底部に均一に体重がかかるようになる。

足のうら全体に体重がかかるようになる。(赤色表示部分がつま先とかかとを含む全体にかかるようになる。)

腰椎椎間板ヘルニアの姿勢的特徴

奈良県奈良市30歳代男性

上の写真は、椎間板ヘルニアの手術を受けた後も症状の改善が見られず、「身体が曲がっている」と医師から指摘を受けて当院に来院された方の荷重バランスを示しています。

主な訴えは、左腰部の痛み、左臀部から大腿後面、さらに足背部にかけてのしびれで、10分以上歩くことができない状態でした。

手術直後にもかかわらず、痛みのために真っすぐ立つこともできません。

注目すべき点は、左下肢に明確な症状があるにもかかわらず、その左下肢に荷重をかけていることです。

これは、椎間板ヘルニア(髄核摘出済み)そのものによる症状というよりも、荷重による負担が痛みやしびれを引き起こしている可能性が考えられます。

一般的に、ぎっくり腰などの急性期症状がある場合、痛みの出ている側を避ける「逃避姿勢」をとることが多く、左下肢に症状がある場合は、上半身を右側へ逃がすことで負担を軽減しようとします。

しかし、このケースでは、痛みやしびれが強く出ているにもかかわらず、逆にその左下肢に荷重をかけ続けている点が非常に特徴的です。

急性腰痛·ぎっくり腰の姿勢的特徴

奈良県奈良市20歳代女性

神経を圧迫する原因が見られないにもかかわらず、症状が続いている場合、それは左下肢への過剰な負荷によって引き起こされている可能性があります。

とすれば、左下肢に負荷がかからない姿勢であれば、症状は現れないのではないでしょうか。

実際、本ケースでも、身体を横たえた状態になると症状が軽減しました。

(とはいえ、常に寝ているわけにはいきません。重要なのは、立っている時でも身体の重みによる負荷が過剰にかからない状態を作ることです。)

左下肢に負荷をかけていると考えられる筋肉の過緊張を緩和した結果、初回の施術で症状は消失しました。

ただし、数日後には再び筋肉の過緊張が起こり、症状が再発。そこで、同様の施術を約10回ほど繰り返すことで、ほとんど再発しなくなり、日常生活や仕事への支障も解消されました。

腰椎椎間板ヘルニアの改善例

奈良県奈良市50歳代女性

医療機関にて椎間板ヘルニアと診断されて以降来院。

椎間板ヘルニア特有の症状である下肢へのしびれが顕著に存在する。

姿勢は、しびれから逃避する形で現れ骨盤部、腰椎部をねじる状態で

Lock(固定)されている。

4回の治療後、骨盤部、腰椎部のねじれが解消され上半身がまっすぐに

なる。重量負荷配分が均一になり腰椎のヘルニア部分に力学的ストレス

が軽減され、しびれの症状および腰の痛みが改善されました。

奈良県奈良市30歳代男性

長引く腰痛と左下肢のしびれに悩んだFさんのケース

サービス業に従事するFさんは、3月頃から腰の痛みを訴えるようになり、しばらくは痛み止めの薬でやり過ごしていました。しかし症状は次第に悪化し、8月に入ってからは神経根ブロック注射を数回受けるまでに至りました。

それでも十分な効果は得られず、左腰の痛みに加え、左太ももの裏から左足首にかけての強いしびれが残っていました。

Fさんが初めて当院を訪れたのは8月下旬のことでした。その時点では、すでにまっすぐ立つことができず、身体を右側に倒して痛みから逃避する姿勢をとっていました。座位では、腰や左大腿部後面が圧迫されるとしびれ感が強まり、まともに座ることすらできない状態でした。さらに、歩行時には間欠性跛行が現れ、続けて歩くことも困難でした。

姿勢の偏りと筋肉の過緊張

所見として、上半身が顕著に右側へ傾いている点が特徴的でした。これは痛みから逃れるための「逃避姿勢」と捉えられますが、通常であれば発症から半年も経過すれば身体は自然に補正し、徐々に姿勢は真っ直ぐに戻っていくものです。

しかし、Fさんの場合は経過後も右側に傾いた姿勢を維持し続けており、自然な補正が働いていない状態でした。

このような姿勢では、上半身の重みが常に右側に偏り、それを支えるために下半身の左側に過剰な負担がかかります。結果として、上半身の右への偏りを左下半身、特に左腰部や左大腿後面で支える状態となり、その部位に持続的な筋緊張が生じます。

そのため、梨状筋や左ハムストリングスに筋拘縮(筋肉が硬く縮こまる状態)が起きていると推測されました。

実際に患部を触診すると、左臀部には明らかな筋萎縮が認められ、筋肉の陥凹も確認されました。

就寝時の改善と筋拘縮の背景

さらに、就寝中など横になっている姿勢では症状が軽減していることからも、筋拘縮が主な原因であると考えられます。

Fさんの症状が表れたのは3月ですが、筋拘縮の原因となる筋緊張や筋疲労は、それ以前から数ヶ月にわたって蓄積されていたと推察されます。

そして、8月に至るまで痛みが継続していたとすると、少なくとも1年近くダメージが蓄積されていた可能性があるのです。

筋拘縮は、筋緊張だけでなく筋疲労の影響でも引き起こされます。これらが長期にわたって蓄積されることで、慢性的な痛みへとつながります。

また、Fさんの左下肢は右側に比べて明らかに冷えており、筋拘縮による血行不良も見受けられました。これらの状況から、回復には十分な時間が必要と判断しました。

施術の考え方と経過

単に休養を取るだけでは回復は難しく、積極的に患部の可動性を高め、代謝を促進するアプローチが必要です。

ただし、拘縮を起こしている筋肉は過敏であるため、強い刺激には耐えられません。そこで、身体が反応できる程度のやさしい刺激を少しずつ、時間をかけて与えていく施術を行いました。

施術のポイントは、痛みのある部分だけを対処するのではなく、姿勢全体の崩れを整えることです。身体全体のバランスと調和を取り戻すことで、症状が現れる必要そのものを解消していくことを目指しました。

8回目の施術で姿勢が大きく改善され、12回目には腰の痛みと左下肢のしびれはほとんど消失しました。